引言

细胞骨架重塑是细胞迁移中至关重要的过程,涉及力的生成、信号传递以及分子运输。然而,对于微管等亚细胞结构的动态演变及其对细胞运动的影响,科学界仍缺乏精确研究工具。浙江大学研究团队提出了一种架构驱动的定量(Architecture-Driven Quantitative, ADQ)纳米显微技术框架,结合多模态超分辨成像和创新性计算指标,为研究微管重塑提供了高灵敏度和高分辨率的解决方案。

传统技术的局限性

尽管超分辨显微技术突破了光学衍射极限,实现了对亚细胞结构的可视化,但现有技术存在多种限制:

l 模式单一:不同的超分辨模式在时间分辨率、成像深度、光毒性等方面存在权衡,难以兼顾多种需求。

l 计算灵敏度不足:现有分析方法对复杂的微管重塑现象灵敏度较低,无法细化解析纤维结构间的异质性变化。

l 动态重塑研究的局限:大多数研究集中于静态细胞结构,缺乏对动态过程的全面捕捉和量化。

具体实施方式

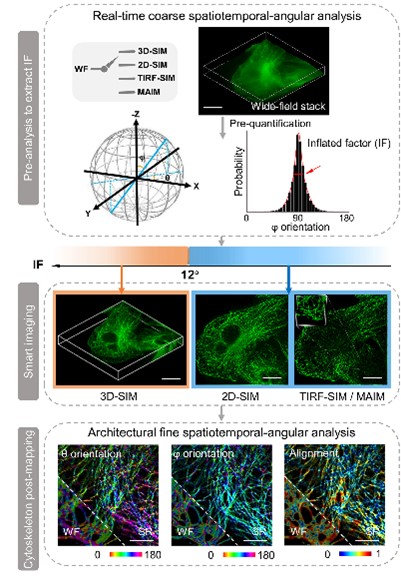

l 多模态成像系统:研究团队开发了一套可根据研究需求动态切换模式的成像系统。通过引入极化角分布的全宽半高(FWHM)指标,优化成像模式选择,实现光毒性与分辨率的平衡。

l 创新性量化指标:提出了全新的光学指标Order Index(OI),能够独立于坐标系,定量评估微管的对齐程度。此外,结合时间变化特性开发了OI变化量,用于动态映射微管重塑的空间与时间分布。

l 定量微管方向变化:通过方向变化(DOC)指标,定量评估微管方向的变化趋势,与迁移轨迹相关联,为研究微管动态与细胞功能的关系提供新方法。

图 1

应用实例

l 药物诱导的微管重塑:在Taxol(聚合促进剂)和Nocodazole(去聚合剂)处理下,ADQ框架清晰揭示了药物对微管动态稳定性的细微影响,显示出OI指标在药物评价中的敏感性。

l 细胞迁移模式解析:

(1)单细胞定向迁移:微管重塑呈现前后极化分布,前端微管重塑最为活跃。利用DOC指标,成功预测了迁移轨迹。

(2)细胞-细胞相互作用迁移:树突状细胞与T细胞的接触点为中心,微管重塑强度随着距离递减,揭示了免疫细胞迁移独特的动态模式。

l 长时间迁移监测:在小时级别的迁移过程中,研究进一步验证了ADQ框架的敏感性,观察到迁移过程中微管重塑的前后极化模式与短时间过程一致。

图2

未来展望

l 更复杂的生物模型:ADQ框架有望扩展至三维类器官或组织模型,通过结合光学清除、膨胀显微术等技术,提高成像深度与精度。

l 高效成像策略:基于OI与DOC指标,研究可优化成像频率,实现关键事件的快速捕捉与动态追踪。

l 单细胞量化研究:通过解析微管重塑与细胞功能的关系,ADQ框架将为疾病研究(如癌症早期检测、病毒入侵机制)及药物研发提供强大的量化工具。

结语

本研究开创性地将多模态超分辨显微技术与定量分析结合,为细胞骨架动态重塑研究提供了全新视角。这项技术的创新将助力生命科学研究迈向更高精度和更广应用场景的新时代。

原文链接

声明:本文内容基于PNAS杂志上发表的论文,版权归原作者所有。

原文链接:https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2410688121